2021 – Pellegrinaggio parrocchiale

Carissimi,

il pellegrinaggio della parrocchia di Massagno 2021 non potrà svolgersi con il formato classico al quale eravamo abituati. Stiamo attendendo un miglioramento della situazione generale per proporvi qualcosa che ci permetta di vivere, magari anche solo parzialmente, la bella esperienza di camminare ancora insieme lungo i sentieri della fede.

… speriamo “a presto!”, con buone nuove.

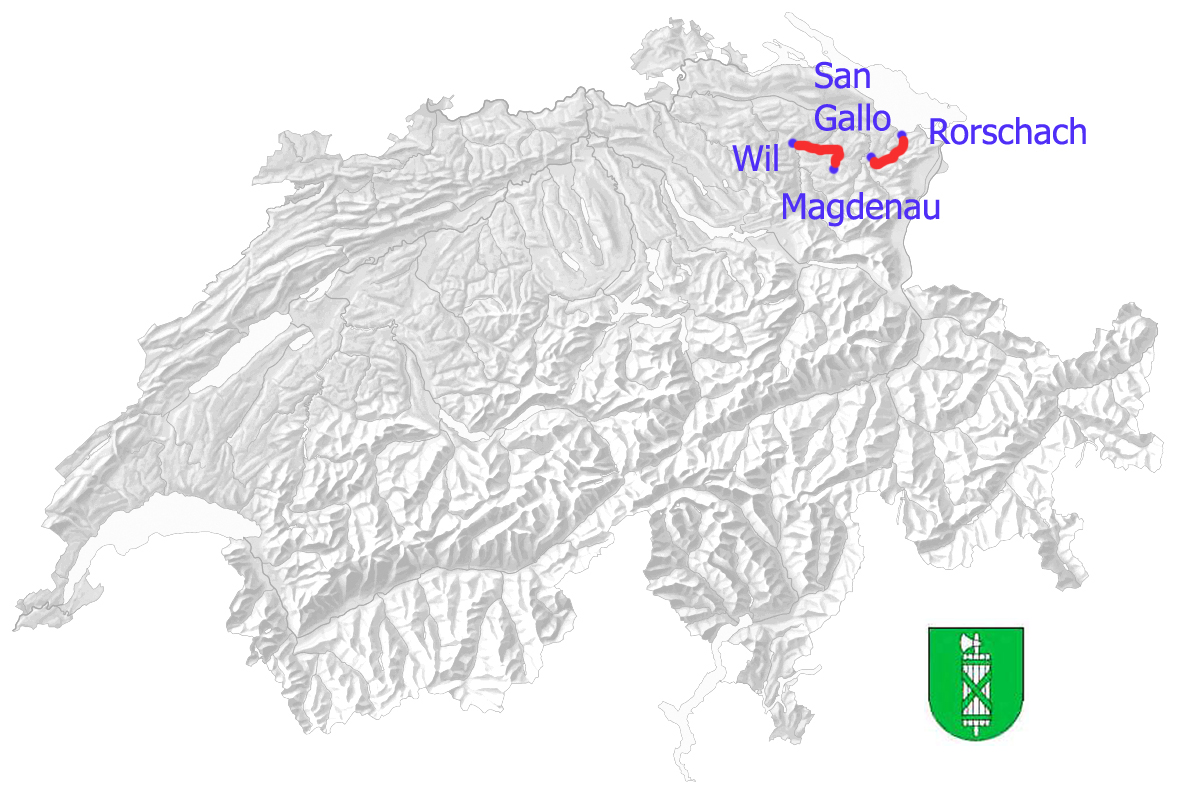

Nell’antico territorio dei principi-abati di San Gallo

Pellegrinaggio n. 19

Nel 612 il monaco eremita irlandese Gallo si stabilì vicino alle cascate del fiume Steinach, dove costruì un piccolo oratorio. Dopo la sua morte molte persone continuarono a recarsi dove aveva vissuto ed era stato sepolto. Passarono ancora cent’anni e in questo luogo venne fondato un monastero dall’abate Otmar. 1300 anni dopo la fondazione, anche noi andremo in pellegrinaggio sulla tomba del buon Gallo, diventato nel frattempo santo, eremita aiutato da un orso che lo riforniva di legna. Per raggiungerla ci metteremo sulle tracce dei monaci irlandesi (o celtici) e visiteremo qualche antico convento in questa terra retta da potenti abati che furono anche principi del Sacro Romano Impero.

PRIMO GIORNO: DA WIL A MAGDENAU

(Km: 20. Dislivello: 480 m)

Wil sorge su una rocca oramai ricoperta da edifici e ai suoi piedi sta il convento delle suore domenicane di santa Caterina d’Alessandria. Bella la chiesa in stile barocco, grande lo spazio occupato da questo convento che si è sviluppato negli anni per accogliere le allieve della scuola retta dalle suore, verde il giardino che lo circonda. La comunità di santa Caterina risale addirittura al 1228, quando a San Gallo c’era un convento di beghine.

L’abbazia delle benedettine di St. Gallenberg (la montagna di san Gallo), ha da un lato la dolce pianura e dall’altro un precipizio sul fiume Thur. È la rocca del Glattburg, dove un tempo sorgeva un castello, che si riconosce ancora nel profilo dell’edificio. Al centro della vita comunitaria rimane l’adorazione perenne (“ora”), ma le suore non disdegnano la vita dei campi (“labora”): hanno orti, giardini delle erbe e una fattoria data in gestione a terzi. Nata nel 1754, questa comunità è l’ultima filiazione ancora esistente dell’abbazia di San Gallo.

Anche il terzo monastero visitato ha origini antiche: alla sua genesi stanno sempre le beghine di San Gallo del 1228. Trasferitesi a Magdenau, nel 1247 ottengono la filiazione all’ordine cistercense. Il convento è come un piccolo borgo immerso nel verde dei boschi e protetto dalle mura. Nel silenzio le monache incontrano sé stesse, incontrano gli altri attraverso la preghiera e Dio le incontra.

SECONDO GIORNO: DA RORSCHACH A SAN GALLO

(Km: 16. Dislivello: 560 m)

Per raggiungere San Gallo ci infiliamo nel Cammino di San Giacomo. Si parte da Rorschach, dalla fontana a lui dedicata, dove i pellegrini riprendevano il passo dopo aver attraversato il Lago Bodanico in battello. Ai tempi qui c’era una cappella, la cui campana è stata inserita nella fontana, proprio sotto i piedi del santo.

A Rorschach c’è la chiesa parrocchiale dedicata ai santi Colombano e Costanzo. Colombano, anche lui monaco irlandese e compagno di Gallo, nel 590 varcò il mare per rievangelizzare il continente dopo la devastazione portata dai barbari. La parrocchiale ha una bella facciata convessa di forme barocche e campanile a cipolla.

Salendo per via rettilinea dal centro di Rorschach, ci si trova davanti il fastoso portale, barocco anche lui, dell’ex convento benedettino Mariaberg. È un edificio colossale, con 80 celle, costruito alla fine del Medioevo, che mai venne utilizzato per il suo scopo precipuo ma servì come: residenza degli abati, istituto teologico, lazzaretto e infine scuola magistrale cantonale. Qui nel primo Novecento visse, come domestica della famiglia di un docente, la beata Ulrica Nisch, soprannominata “Suor Niente”.

Tra Rorschach e San Gallo resiste un po’ di campagna, che si fa sempre più ingoiare dal cemento. Untereggen doveva un tempo essere borgo immerso nel verde, ora è periferia di città. Qui sta la parrocchiale di santa Maria Maddalena, una santa a più facce: come Maria di Magdala la sappiamo prima testimone della Resurrezione, come Maria di Betania la vediamo asciugare con la sua chioma i piedi di Gesù, c’è poi anche chi la identifica con l’adultera salvata da Gesù dalla lapidazione. A fare da fil rouge tra queste figure c’è la presa di coscienza del peccato che ha portato la Maddalena a diventare simbolo del pentimento.

Alla collezione di ordini religiosi visitati in questo pellegrinaggio mancavano i francescani. Colmiamo la lacuna con il convento dedicato a “Nostra Signora del Buon Consiglio” delle cappuccine di Notkersegg, sulle alture della città di San Gallo. Rimanendo sulle alture affianchiamo prima tre laghetti (bello fare l’escursione d’estate e rinfrescarsi nell’acqua) e poi ci fiondiamo in città passando dalle gole del Mühlebach.

Nel 1983, l’area abbaziale di San Gallo viene decretata dall’UNESCO, Patrimonio mondiale dell’umanità, si tratta infatti di uno dei maggiori centri culturali europei dell’Alto Medioevo. Impossibile descriverla in poche righe, ci limiteremo allora a due suggerimenti. Per la biblioteca: la cosiddetta “pianta di San Gallo”, disegno su pergamena del XI secolo che descrive una completa abbazia benedettina. Per la chiesa abbaziale, ora cattedrale: la cripta di san Gallo, un tempo “luogo selvaggio, con alte montagne, strette valli e numerosissimi orsi”.