Primo giorno: Da Engelberg a Niederrickenbach

(Km: 22,5. Dislivello: 700 m.)

L’abbazia di Engelberg è stata, fino al 1798, un piccolo  stato ecclesiastico, e ha fecondato tutta la terra che le sta attorno. Nella valle di Engelberg è come se l’opera dei monaci ci parlasse. Nel monastero c’è un monaco ebanista, che realizza delle splendide opere a intaglio, e un monaco artista, che fa delle magnifiche vetrate. Le opere di questi monaci si inseriscono a meraviglia nell’opera di Dio: l’imponente scenario della valle di Engelberg.

stato ecclesiastico, e ha fecondato tutta la terra che le sta attorno. Nella valle di Engelberg è come se l’opera dei monaci ci parlasse. Nel monastero c’è un monaco ebanista, che realizza delle splendide opere a intaglio, e un monaco artista, che fa delle magnifiche vetrate. Le opere di questi monaci si inseriscono a meraviglia nell’opera di Dio: l’imponente scenario della valle di Engelberg.

Da Engelberg si può salire e percorrere il “Benediktusweg“, una “strada alta” che conduce a Niederrickenbach. Quell’anno era brutto tempo e abbiamo preso la strada bassa, che accompagna il fondovalle, dove scorre il fiume “Aa”, molto familiare a chi ama le parole crociate…

il “Benediktusweg“, una “strada alta” che conduce a Niederrickenbach. Quell’anno era brutto tempo e abbiamo preso la strada bassa, che accompagna il fondovalle, dove scorre il fiume “Aa”, molto familiare a chi ama le parole crociate…

Bella la cappella di Santa Croce

a Grafenort: una costruzione barocca in tre volumi. L’ambiente principale ottogonale, il coro orientato, la piccola sagrestia.

a Grafenort: una costruzione barocca in tre volumi. L’ambiente principale ottogonale, il coro orientato, la piccola sagrestia.

Non ci sono più cacciatori di lupi a Wolfenschiessen, ma due fattorie del Seicento e antiche abitazioni, tra cui la Höchhus, costruita nel 1586, esempio di casa signorile della Svizzera centrale con torretta e sala ricevimenti.

Niederrickenbach è un nido d’aquila. Per raggiungerlo si fanno 700 metri di dislivello che non è uno scherzo: le pendenze sono notevoli. Per fortuna c’è anche la teleferica. Poi lassù si respira l’imponenza e la ieraticità dei monasteri benedettini. Attorno al monastero è nato come un paese, incollato alla montagna. Da molti anni, le preghiere e le intercessioni delle monache di san Benedetto lo aiutano a non cadere giù, in fondo alla valle.

si fanno 700 metri di dislivello che non è uno scherzo: le pendenze sono notevoli. Per fortuna c’è anche la teleferica. Poi lassù si respira l’imponenza e la ieraticità dei monasteri benedettini. Attorno al monastero è nato come un paese, incollato alla montagna. Da molti anni, le preghiere e le intercessioni delle monache di san Benedetto lo aiutano a non cadere giù, in fondo alla valle.

A scendere da Niederrickenbach sembra di tornare in terra, dopo aver girovagato un po’ per il cielo. Prima di arrivare a Buochs, giova sostare sull’Ennerberg, dove c’è la cappella di Loreto con, all’interno, una copia della Santa Casa. Poi prendere direzione imbarcadero dove ci aspetta il Vierwaldstätterseedampfschiffgesellschaftskapitän.

A scendere da Niederrickenbach sembra di tornare in terra, dopo aver girovagato un po’ per il cielo. Prima di arrivare a Buochs, giova sostare sull’Ennerberg, dove c’è la cappella di Loreto con, all’interno, una copia della Santa Casa. Poi prendere direzione imbarcadero dove ci aspetta il Vierwaldstätterseedampfschiffgesellschaftskapitän. Il Lago dei Quattro Cantoni sta come una croce in mezzo alla Svizzera. Forse è lui che ha ispirato i Confederati quando decisero di fare la bandiera. Quando lo percorri non riesci ad indovinare il paesaggio che ti aspetta dietro l’angolo. È una sorpresa continua di rocce, paesini, pontili, promontori. Navighiamo fino al Grütli, il mitico praticello dove nel 1291 i tre Cantoni confederati strinsero il patto che fece nascere la Svizzera.

Il Lago dei Quattro Cantoni sta come una croce in mezzo alla Svizzera. Forse è lui che ha ispirato i Confederati quando decisero di fare la bandiera. Quando lo percorri non riesci ad indovinare il paesaggio che ti aspetta dietro l’angolo. È una sorpresa continua di rocce, paesini, pontili, promontori. Navighiamo fino al Grütli, il mitico praticello dove nel 1291 i tre Cantoni confederati strinsero il patto che fece nascere la Svizzera. Altro tratto di lago fino a Bauen, amena località lacustre dove, grazie alla protezioni dei monti e al calore del lago, crescono fichi ed olivi. La chiesa è dedicata a santa Ia (proprio così, non c’è errore di stampa) e nel vicino cimitero è sepolto padre Alberik Zwyssig, l’autore del salmo svizzero. Da buoni confederati ci incamminiamo allora lungo la “Via Svizzera”, un itinerario inaugurato nel 1991 per ricordare i 700 anni della Confederazione.

Altro tratto di lago fino a Bauen, amena località lacustre dove, grazie alla protezioni dei monti e al calore del lago, crescono fichi ed olivi. La chiesa è dedicata a santa Ia (proprio così, non c’è errore di stampa) e nel vicino cimitero è sepolto padre Alberik Zwyssig, l’autore del salmo svizzero. Da buoni confederati ci incamminiamo allora lungo la “Via Svizzera”, un itinerario inaugurato nel 1991 per ricordare i 700 anni della Confederazione.

e di campi circondano il nucleo dal quale affiora il santuario dedicato alla Madonna. Una chiesa raccolta, luminosa, quasi compassata, nonostante le pareti trasudino decorazioni barocche. C’è un tabernacolo ruotante, due begli altari laterali dedicati a san Carlo Borromeo e a san Giovanni Nepomuceno e tanti dettagli che stuzzicano la curiosità.

e di campi circondano il nucleo dal quale affiora il santuario dedicato alla Madonna. Una chiesa raccolta, luminosa, quasi compassata, nonostante le pareti trasudino decorazioni barocche. C’è un tabernacolo ruotante, due begli altari laterali dedicati a san Carlo Borromeo e a san Giovanni Nepomuceno e tanti dettagli che stuzzicano la curiosità.

Salem in origine era un’abbazia cistercense, poi è diventato castello, poi scuola. L’insieme forma un grande sito: un ruscello l’attraversa, ci sono l’Orangerie, un negozio di abiti, il museo dei pompieri, la vecchia sala da pranzo dei monaci con il soffitto simile ad un mare increspato dalle onde. Difficile orientarsi in questo mishmash, dove più piani si sovrappongono. Un po’ come nel duomo: bello nella sua gotica spinta verso l’alto, pesante nelle decorazioni classicheggianti.

Salem in origine era un’abbazia cistercense, poi è diventato castello, poi scuola. L’insieme forma un grande sito: un ruscello l’attraversa, ci sono l’Orangerie, un negozio di abiti, il museo dei pompieri, la vecchia sala da pranzo dei monaci con il soffitto simile ad un mare increspato dalle onde. Difficile orientarsi in questo mishmash, dove più piani si sovrappongono. Un po’ come nel duomo: bello nella sua gotica spinta verso l’alto, pesante nelle decorazioni classicheggianti.

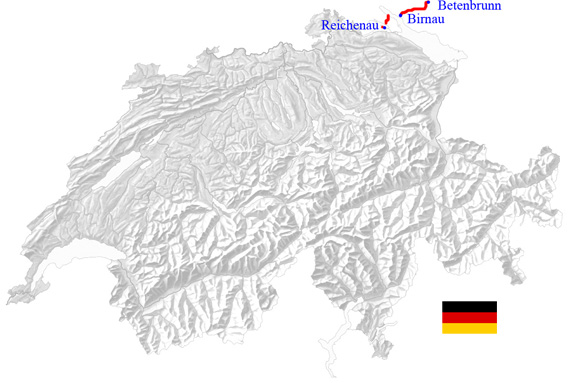

Si termina nel santuario di Birnau, caratterizzato dagli sfolgorii del rococò, dai tre orologi interni, dallo specchio dell’abside che vuole portare in tutta la chiesa l’amore misericordioso del Signore. Bello è fermarsi sull’ampio piazzale, dove lo sguardo si tuffa nel lago e poi corre lontano, fin sulle aspre cime del massiccio del Säntis.

Si termina nel santuario di Birnau, caratterizzato dagli sfolgorii del rococò, dai tre orologi interni, dallo specchio dell’abside che vuole portare in tutta la chiesa l’amore misericordioso del Signore. Bello è fermarsi sull’ampio piazzale, dove lo sguardo si tuffa nel lago e poi corre lontano, fin sulle aspre cime del massiccio del Säntis. Marienschlucht: 230 scalini di legno posati sulle rocce di arenaria solcate da un timido ruscello che si butta nel lago Bodanico. Un bel modo per cominciare il secondo giorno di pellegrinaggio.

Marienschlucht: 230 scalini di legno posati sulle rocce di arenaria solcate da un timido ruscello che si butta nel lago Bodanico. Un bel modo per cominciare il secondo giorno di pellegrinaggio. A Hegne c’è un complesso di edifici custodito dalle Suore della Carità della Santa Croce di Ingenbohl. Nella cripta della chiesa si trovano le spoglie della Beata Ulrica Nisch, chiamata anche “Suor Niente”. Qui prese i voti nel 1907 e morì 6 anni dopo. Seppe praticare la santità nella semplicità della vita quotidiana.

A Hegne c’è un complesso di edifici custodito dalle Suore della Carità della Santa Croce di Ingenbohl. Nella cripta della chiesa si trovano le spoglie della Beata Ulrica Nisch, chiamata anche “Suor Niente”. Qui prese i voti nel 1907 e morì 6 anni dopo. Seppe praticare la santità nella semplicità della vita quotidiana. Il lago di Costanza, guardato sulla cartina, sembra alla chela di un granchio. Stretta tra le mascelle della pinza sta però una bellissima perla: l’isola di Reichenau. Qui visse, poco dopo il Mille, un altro santo: Ermanno lo Storpio, che prigioniero di un corpo rattrappito seppe elevarsi verso le alte vette dello spirito. Scrisse di storia e di astronomia e si narra che fu lui a comporre l’inno Salve Regina.

Il lago di Costanza, guardato sulla cartina, sembra alla chela di un granchio. Stretta tra le mascelle della pinza sta però una bellissima perla: l’isola di Reichenau. Qui visse, poco dopo il Mille, un altro santo: Ermanno lo Storpio, che prigioniero di un corpo rattrappito seppe elevarsi verso le alte vette dello spirito. Scrisse di storia e di astronomia e si narra che fu lui a comporre l’inno Salve Regina.