SECONDO GIORNO: DALL’EBENALP A JAKOBSBAD

(Km: 19. Dislivello: 350 m. Mezzi ausiliari: filovia)

Da Wasserauen, sul fondovalle, la funivia che sale un dislivello di 700 metri ci porta ai 1600 metri del verde balcone dell’Ebenalp. Da qui un sentiero tracciato in un’impressionante parete verticale scende sulla Wildkirchli, la chiesetta selvaggia dedicata all’arcangelo Michele, proprio accanto al ben più noto ristorante dell’Aescher. Prima degli eremiti qui solevano ritirarsi gli orsi e gli uomini primitivi.

Da Wasserauen, sul fondovalle, la funivia che sale un dislivello di 700 metri ci porta ai 1600 metri del verde balcone dell’Ebenalp. Da qui un sentiero tracciato in un’impressionante parete verticale scende sulla Wildkirchli, la chiesetta selvaggia dedicata all’arcangelo Michele, proprio accanto al ben più noto ristorante dell’Aescher. Prima degli eremiti qui solevano ritirarsi gli orsi e gli uomini primitivi.

A Steinegg occorre fermarsi alla cappella di santa Maria Maddalena, per gustarsi fuori i graffiti e dentro gli angeli che volano sul soffitto. Le creature alate sono opera di Johannes Hugentobler, detto il “pittore degli angeli”, artista capace di rendere visibile l’invisibile.

A Steinegg occorre fermarsi alla cappella di santa Maria Maddalena, per gustarsi fuori i graffiti e dentro gli angeli che volano sul soffitto. Le creature alate sono opera di Johannes Hugentobler, detto il “pittore degli angeli”, artista capace di rendere visibile l’invisibile.

Ad Appenzello ci aspetta il tozzo campanile della chiesa di San Maurizio, con accanto il cimitero che sa di giardino. Bisogna poi percorre la via che attraversa il borgo e guardare all’insù, dove le pareti colorate delle case si esibiscono all’incedere del viandante. Occhio a non lasciarsi sfuggire la minuta cappella della Santa Croce, con le vetrate di Ferdinand Gehr che ricordano i misteri dolorosi. Il percorso ha sbocco naturale sulla piazza della Landsgemeinde, cuore della democrazia elvetica.

Ad Appenzello ci aspetta il tozzo campanile della chiesa di San Maurizio, con accanto il cimitero che sa di giardino. Bisogna poi percorre la via che attraversa il borgo e guardare all’insù, dove le pareti colorate delle case si esibiscono all’incedere del viandante. Occhio a non lasciarsi sfuggire la minuta cappella della Santa Croce, con le vetrate di Ferdinand Gehr che ricordano i misteri dolorosi. Il percorso ha sbocco naturale sulla piazza della Landsgemeinde, cuore della democrazia elvetica.

Ai margini del paese, in località Rinkenbach, ecco la cappella santuario di sant’Antonio di Padova, eredità della spiritualità francescana che guarnì di conventi la cittadina. Un tempo fu meta di pellegrinaggi sin dal Liechtenstein, per implorare la protezione su cavalli e mucche.

Ai margini del paese, in località Rinkenbach, ecco la cappella santuario di sant’Antonio di Padova, eredità della spiritualità francescana che guarnì di conventi la cittadina. Un tempo fu meta di pellegrinaggi sin dal Liechtenstein, per implorare la protezione su cavalli e mucche.

Via ancora, a superare declivi, a scendere colline, a lasciar correre i passi lungo la pianura. Si raggiunge infine Jakobsbad, dove un’altra casa di cura ci ricorda la vocazione appenzellese per occuparsi dei malati. A noi interessa però il convento Leiden Christi, intitolato alla Passione di Nostro Signore. Le suore, anche qui cappuccine, pregano, ospitano pellegrini, producono medicamenti, il liquore Angelika e portano un cordone rosso in segno di devozione al Prezioso Sangue di Cristo.

Via ancora, a superare declivi, a scendere colline, a lasciar correre i passi lungo la pianura. Si raggiunge infine Jakobsbad, dove un’altra casa di cura ci ricorda la vocazione appenzellese per occuparsi dei malati. A noi interessa però il convento Leiden Christi, intitolato alla Passione di Nostro Signore. Le suore, anche qui cappuccine, pregano, ospitano pellegrini, producono medicamenti, il liquore Angelika e portano un cordone rosso in segno di devozione al Prezioso Sangue di Cristo.

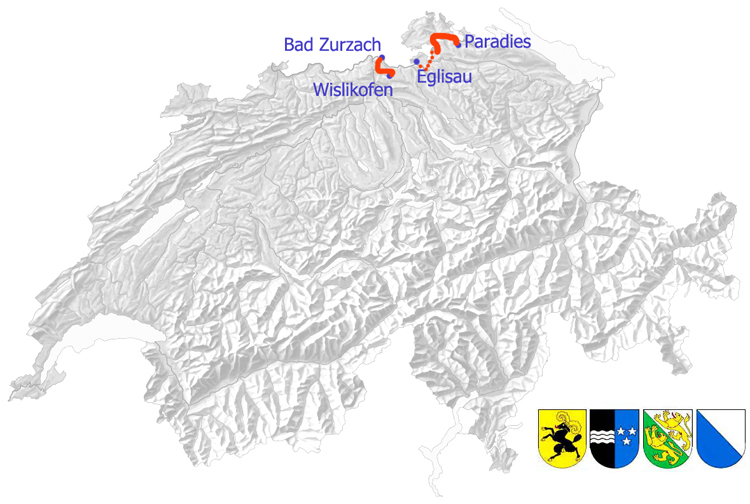

il Reno e avvicinarci a Sciaffusa, dove 1000 anni fa i benedettini fondarono un’abbazia. Nel cuore della città resta la chiesa, che racchiude un singolare ciclo d’affreschi ispirato al Credo, un grande chiostro in parte ricostruito e il robusto campanile.

il Reno e avvicinarci a Sciaffusa, dove 1000 anni fa i benedettini fondarono un’abbazia. Nel cuore della città resta la chiesa, che racchiude un singolare ciclo d’affreschi ispirato al Credo, un grande chiostro in parte ricostruito e il robusto campanile. Eccoci alle cascate. Il nostro fiume, fin lì placido, si getta a capofitto tra le rocce, le incoccia schiumando, si traccia zigzagando la strada. Sembra uno sciatore tra i paletti dello slalom. La gente ammira le sue evoluzioni dalle rive e applaude. Lui si ferma solo nell’ampia area d’arrivo, orgoglioso dello spettacolo offerto.

Eccoci alle cascate. Il nostro fiume, fin lì placido, si getta a capofitto tra le rocce, le incoccia schiumando, si traccia zigzagando la strada. Sembra uno sciatore tra i paletti dello slalom. La gente ammira le sue evoluzioni dalle rive e applaude. Lui si ferma solo nell’ampia area d’arrivo, orgoglioso dello spettacolo offerto. Su un isolotto formatosi nella doppia ansa del Reno, un vero incanto della natura, davanti a noi si staglia l’abbazia di Rheinau. Si può solo contemplare ed essere riconoscenti verso chi ha creato armonia, accompagnando la sinuosità del fiume con eleganti edifici che ne vigilano il cammino.

Su un isolotto formatosi nella doppia ansa del Reno, un vero incanto della natura, davanti a noi si staglia l’abbazia di Rheinau. Si può solo contemplare ed essere riconoscenti verso chi ha creato armonia, accompagnando la sinuosità del fiume con eleganti edifici che ne vigilano il cammino. Percorriamo la via d’acqua in battello fino a Eglisau. Sulle rive ci osservano molti uccelli, le piante che affondano le radici nell’acqua, qualche intrepido bagnante. Eglisau è un borgo che si specchia nel Reno, ha le case alte ed eleganti, con ampio tetto spiovente. È dominato da una chiesa a due piani, con la navata al piano superiore. Probabilmente il pian terreno ogni tanto ospita il fiume Reno quando questi, arrabbiato, decide di uscire dai gangheri.

Percorriamo la via d’acqua in battello fino a Eglisau. Sulle rive ci osservano molti uccelli, le piante che affondano le radici nell’acqua, qualche intrepido bagnante. Eglisau è un borgo che si specchia nel Reno, ha le case alte ed eleganti, con ampio tetto spiovente. È dominato da una chiesa a due piani, con la navata al piano superiore. Probabilmente il pian terreno ogni tanto ospita il fiume Reno quando questi, arrabbiato, decide di uscire dai gangheri.

Il triangolare campanile della chiesa di santa Caterina a Klingnau taglia l’orizzonte, così come più in là nubi dense e inquietanti si alzano dalla bocca rotonda della centrale nucleare di Leibstadt. Accanto al paese ecco profilarsi l’oasi naturalistica del lago artificiale formato dall’Aar poco prima di tuffarsi nel Reno. Opere dell’uomo e della natura si affiancano, stridendo.

Il triangolare campanile della chiesa di santa Caterina a Klingnau taglia l’orizzonte, così come più in là nubi dense e inquietanti si alzano dalla bocca rotonda della centrale nucleare di Leibstadt. Accanto al paese ecco profilarsi l’oasi naturalistica del lago artificiale formato dall’Aar poco prima di tuffarsi nel Reno. Opere dell’uomo e della natura si affiancano, stridendo. Da Klingnau si sale sull’Achenberg, sulla sella del quale monaci eremiti edificarono, nel Seicento, un santuario sul modello della Santa Casa di Loreto. La dimora di Maria si disegna, come casa che ti accoglie e ti protegge, tra l’ombra dei boschi e il verde dei pascoli.

Da Klingnau si sale sull’Achenberg, sulla sella del quale monaci eremiti edificarono, nel Seicento, un santuario sul modello della Santa Casa di Loreto. La dimora di Maria si disegna, come casa che ti accoglie e ti protegge, tra l’ombra dei boschi e il verde dei pascoli. Dalle colline si scende su Bad Zurzach, la romana Tanedo, località conosciuta per il ponte sul Reno e per la memoria di santa Verena, qui sepolta.

Dalle colline si scende su Bad Zurzach, la romana Tanedo, località conosciuta per il ponte sul Reno e per la memoria di santa Verena, qui sepolta.

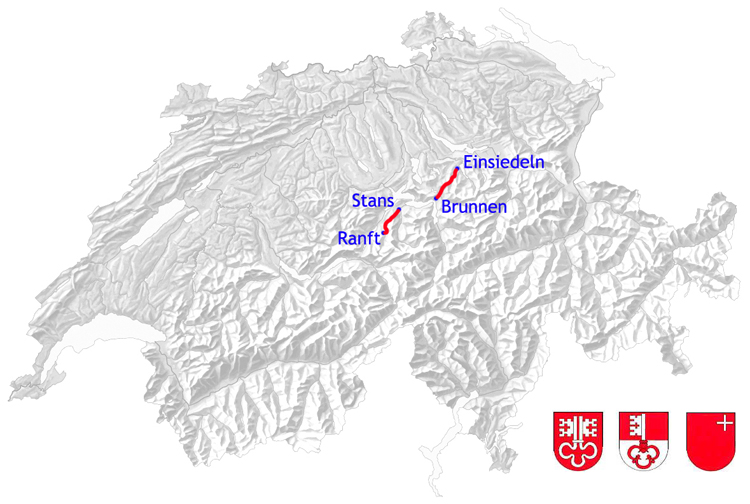

Einsiedeln è nostra sede di tappa per la quarta volta (due volte in arrivo, altre due in partenza), non per niente è il più importante santuario mariano su suolo elvetico. Ci siamo giunti nel primo e nel decimo pellegrinaggio, ci siamo partiti nell’undicesimo e nel ventesimo. Imponente è la chiesa, dove subito colpiscono gli stucchi rosa e le decorazioni rococò. Imponente è il monastero, con i grandiosi corridoi e le ali monumentali. Delicata è la cappella della Madonna Nera, dove da secoli i fedeli pongono le loro gioie e le loro pene nelle mani della Vergine.

Einsiedeln è nostra sede di tappa per la quarta volta (due volte in arrivo, altre due in partenza), non per niente è il più importante santuario mariano su suolo elvetico. Ci siamo giunti nel primo e nel decimo pellegrinaggio, ci siamo partiti nell’undicesimo e nel ventesimo. Imponente è la chiesa, dove subito colpiscono gli stucchi rosa e le decorazioni rococò. Imponente è il monastero, con i grandiosi corridoi e le ali monumentali. Delicata è la cappella della Madonna Nera, dove da secoli i fedeli pongono le loro gioie e le loro pene nelle mani della Vergine.

Ad Unterschönenbuch, frazione di Ingenbohl, visitiamo il santuario di san Vendelino, pastore scozzese dell’Alto Medioevo. È costruzione elegante, ha un portico che invita ad entrare e un tetto a quattro spioventi.

Ad Unterschönenbuch, frazione di Ingenbohl, visitiamo il santuario di san Vendelino, pastore scozzese dell’Alto Medioevo. È costruzione elegante, ha un portico che invita ad entrare e un tetto a quattro spioventi. Dello stesso stampo è la cappella federale di Brunnen, sita sul luogo dove venne stipulato il patto del Morgarten del 1315. C’è chi considera questo il vero atto di fondazione della Confederazione Elvetica.

Dello stesso stampo è la cappella federale di Brunnen, sita sul luogo dove venne stipulato il patto del Morgarten del 1315. C’è chi considera questo il vero atto di fondazione della Confederazione Elvetica. A Stans, accanto alla monumentale chiesa di San Pietro, ci confrontiamo con un altro mito della storia svizzera: Arnoldo da Winkelried. La statua lo ritrae con il petto trafitto dalle lance: si era infatti sacrificato per creare una breccia nel fronte avversario. Sopra di lui un soldato brandisce il Morgenstern per avanzare tra le linee nemiche.

A Stans, accanto alla monumentale chiesa di San Pietro, ci confrontiamo con un altro mito della storia svizzera: Arnoldo da Winkelried. La statua lo ritrae con il petto trafitto dalle lance: si era infatti sacrificato per creare una breccia nel fronte avversario. Sopra di lui un soldato brandisce il Morgenstern per avanzare tra le linee nemiche. Eccoci pronti per un’infilata di prati e boschi all’ombra dello Stanserhorn, il corno di Stans. Due le cappelle interessanti a Wisserlen, bucolica frazione di Kerns. Una a Mei, con notevoli ex voto, è dedicata alla Vergine. L’altra è dedicata a santa Caterina d’Alessandria e si trova vicino alla forca dove un tempo venivano giustiziati i condannati.

Eccoci pronti per un’infilata di prati e boschi all’ombra dello Stanserhorn, il corno di Stans. Due le cappelle interessanti a Wisserlen, bucolica frazione di Kerns. Una a Mei, con notevoli ex voto, è dedicata alla Vergine. L’altra è dedicata a santa Caterina d’Alessandria e si trova vicino alla forca dove un tempo venivano giustiziati i condannati. Ancora si parla di morte poco più in là, nella cappella di sant’Antonio eremita ad Halten, dove una danza macabra accoglie il fedele rammentandogli la caducità della vita.

Ancora si parla di morte poco più in là, nella cappella di sant’Antonio eremita ad Halten, dove una danza macabra accoglie il fedele rammentandogli la caducità della vita. Le cappelle disseminate nei campi, quasi a fecondare la terra di spiritualità, ci preparano ad una straordinaria visione: la chiesa di san Nicola di Myra nell’omonimo paese, frazione di Kerns. Gli spettacolari affreschi trecenteschi del coro ne fanno uno dei tesori d’arte sacra in Svizzera. 26 riquadri narrano la vita di Gesù, altri 13 raccontano vita e miracoli di san Nicola.

Le cappelle disseminate nei campi, quasi a fecondare la terra di spiritualità, ci preparano ad una straordinaria visione: la chiesa di san Nicola di Myra nell’omonimo paese, frazione di Kerns. Gli spettacolari affreschi trecenteschi del coro ne fanno uno dei tesori d’arte sacra in Svizzera. 26 riquadri narrano la vita di Gesù, altri 13 raccontano vita e miracoli di san Nicola. Ci infiliamo nella forra dove ammiriamo con stupore le eleganti linee della Möslikapelle, eremo edificato nel 1484 per ospitare fra Ulrico, discepolo di san Nicolao della Flüe. Poi si attraversa il fiume ed eccoci al praticello del Ranft. La cappella inferiore è sontuosa e contrasta con l’estrema semplicità dell’eremo, poco sopra, dove san Nicolao viveva in umiltà e preghiera.

Ci infiliamo nella forra dove ammiriamo con stupore le eleganti linee della Möslikapelle, eremo edificato nel 1484 per ospitare fra Ulrico, discepolo di san Nicolao della Flüe. Poi si attraversa il fiume ed eccoci al praticello del Ranft. La cappella inferiore è sontuosa e contrasta con l’estrema semplicità dell’eremo, poco sopra, dove san Nicolao viveva in umiltà e preghiera.